"Una visita a Graham Greene"

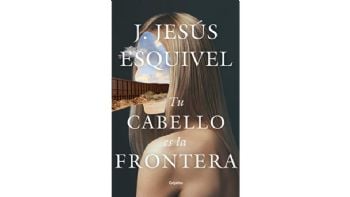

Más gente así es el volumen de 15 relatos de Vicente Leñero que su colega Juan Villoro presentó el sábado 23 a las 18:00 horas en la XXXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Con este trabajo el también periodista, dramaturgo y guionista, fundador de Proceso, continúa los 17 cuentos que en 2008 tituló Gente así, ambos publicados por Alfaguara. Más gente así, del cual se publica “Una visita a Graham Greene”, comenzará a distribuirse en marzo.

Uno

Julio Scherer llegó eufórico a su oficina. Siempre que conversaba con Gabriel García Márquez se le encendían las pilas y regresaba con mil ideas para posibles reportajes.

–Estuve hablando con Gabo sobre Graham Greene –me dijo–. Son amiguísimos pero amiguísimos, ¿sabías?

Lo sabía sobre todo después de ese extenso reportaje que escribió Greene en torno a Omar Torrijos y a los problemas del canal de Panamá en el que aparece García Márquez como personaje. Traducido por Juan Villoro para la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica se titulaba originalmente Getting to know the General aunque García Márquez sugirió un título rotundo: El general.

–Tú has leído mucho a Greene, ¿verdad? –se acordó Julio.

Muchísimo, como un fanático.1 Últimamente lo hice a un lado, me cansó. Los escritores de mi generación lo consideraban un novelista de segunda, incluso Salvador Elizondo que muchos años después lo elogió con desmesura ante mi consecuente azoro.

–¿Te gustaría entrevistarlo?

–¿Yo?

–Te gustaría, Vicente, yo sé que te encantaría. Le hablo ahora mismo a Gabo y él te consigue una cita, dalo por seguro.

–Greene vive en Francia, en la Costa Azul.

–Pues te vas a la Costa Azul, cuál problema, con gastos de Proceso.

–Julio me castigó el brazo con su garra–. Estás vuelto loco, no me digas que no. ¿Le hablo a Gabo?

–Déjame pensarlo, Julio.

–Pensar qué.

–Déjame pensarlo.

Dos

Aunque sabía que Graham Greene hablaba un buen español, no quería confiarme ni viajar solo: necesitaba un acompañante. Pensé primero en Luis Guillermo Piazza, quien presumía de haber amistado con él cuando Greene visitó por segunda vez México allá por los años setenta. Pensé mejor en Carlos Puig, entonces corresponsal de Proceso en Washington, que hablaba inglés a la perfección.

Apenas lo llamé telefónicamente, Carlos se apasionó por el proyecto: me traduciría todo lo que fuera necesario si el español del escritor británico fallaba, llevaría una cámara fotográfica y una grabadora casi invisible, no se entrometería en la conversación.

Carlos Puig viajó de inmediato a México y juntos volamos a París por Air France. De ahí a Cannes.

La misma tarde que llegamos y nos metimos a tomar unos tragos en el bar Volupte de Cannes, en la Rue Hoché, nos encontramos por una milagrosa casualidad con Alexis Grivas.

Nacido en 1940, Alexis era un camarógrafo griego que había trabajado en México con Arturo Ripstein en La hora de los niños y con Paul Leduc en Reed, México insurgente. Se consideraba gran amigo de Scherer y mío, y yo lo encontraba a menudo en los festivales de cine de Guadalajara como jurado o seleccionador de películas extranjeras. También como seleccionador trabajaba de vez en cuando para los festivales de Cannes. Por eso estaba ahí, tratando de traerse Rojo amanecer de Jorge Fons o La mujer de Benjamín de Carlos Carrera.

Ante el asombro de Carlos Puig, nuestros abrazos fueron estruendosos.

–¿Vienen a husmear el próximo festival? –preguntó Alexis luego de presentarle a Puig–. Es muy pronto, ¿no?

–Para nada, Alexis. Vamos a Antibes.

Le conté mi proyecto de entrevistar a Graham Greene que vivía en Antibes. Peló los ojos –sabía del escritor de El tercer hombre–, pero en lugar de opinar sobre las muchas películas que se habían filmado en torno a las novelas del británico nos contó un chisme que nada tenía que ver con Greene. A sus cuarenta y ocho años, Alain Delon quería filmar en México una película ¿con quién creen? Con Isela Vega en los cenotes de Yucatán. Alexis sería el camarógrafo, le había prometido Delon, y éste ya había enviado el guión a Isela. Una película muy sexy, con muchos desnudos. Isela Vega le respondió que sí, aunque le puso una condición a Delon: Que seas tú el que se encuere.

Luego de sus risotadas, que sólo Carlos secundó, Alexis Grivas nos explicó cómo llegar a Antibes: muy fácil, dijo, toman un tren de aquella estación, en la taquilla G5 o en la H2, y en menos de treinta minutos ya están en Antibes.

Nos recomendó el hotel Belles Rives donde Scott Fitzgerald, según la leyenda, escribió Tierna es la noche.

–No dejen de visitar el Museo Picasso y cuando regresen –garabateó su número telefónico en una servilleta de papel– me cuentan cómo les fue con el tercer hombre. Eso sí les digo: Antibes es una ciudad preciosa, la van a disfrutar, no tiene más de setenta mil habitantes, como Cannes.

Tres

Antibes era realmente una ciudad preciosa salpicada de villas y más villas frente al Mediterráneo, pero también con una zona erigida sobre las ruinas romanas, de callejuelas estrechas y empedradas que me recordaron las del barrio gótico de Barcelona.

En una de ellas vivía Graham Greene. Nunca lo imaginé. Suponía uno de esos palacetes blancos mirando a la playa, con amplias terrazas y ventanales corredizos, moderno, como de veraneo.

Veinte minutos antes de la cita a las seis de la tarde, Carlos Puig y yo localizamos el domicilio: una construcción de dos pisos oprimida por otras semejantes. Algunas de las ventanas estrechas se asomaban a la calle con balconcillos de fierro y macetas con geranios.

–Aquí es –sonrió Carlos mientras disparaba su Canon con frenesí. No había dejado de hacerlo desde que llegamos a Antibes como si hubiéramos ido a elaborar un reportaje turístico, no una entrevista cultural.

A dos casas se anunciaba una pequeña cafetería, Lautrec, a donde entramos a consumir los veinte minutos que restaban para el encuentro.

–Diga lo que te diga, te platique lo que te platique, ya la hiciste –me animó Carlos–. Con verlo cara a cara ya está el reportaje. Tenemos la descripción de Antibes y puedes completarla con todo lo que sabes de Greene.

–¿Y si nos deja plantados?

–Nunca. Se comprometió con el Gabo, son amigos, es inglés.

–Debimos pedirle a García Márquez el teléfono para confirmar la cita.

–El plantón es también periodístico.

–No para Julio. Lo que a él le importa es la entrevista. Nadie lo ha entrevistado nunca, ni en Excélsior ni en Proceso.

A las seis en punto picamos el timbre. Un timbrecillo vulgar, sin interfón. Cuando íbamos a intentarlo de nuevo apareció un joven pecoso, cejudo, que vestía un overol como personaje de Faulkner. Carlos le explicó en inglés a qué veníamos y el pecoso, como si ya lo supiera, nos hizo entrar y nos acompañó por una escalera de cuatro o cinco peldaños de encino recién barnizado.

Un portón crujiente se abrió. Un vestíbulo con reloj de pared y perchero. Otra puerta de madera labrada, antigua, y el enorme salón donde parecía aguardarnos una mujer de treinta o cuarenta años que consideré bellísima. Traía el cabello rubio hasta los hombros y nos recibió con una mirada entre azul y violeta, como la de Liz Taylor. Pensé que sería la hija del escritor. Hablaba en inglés con Carlos animada y sonriente. Algo le decía él de México y de la revista Proceso mientras ella, toda cordialidad, no dejaba de mostrar sus dientes perfectos mientras se reacomodaba su cabellera rubia, lacia, sencilla. Propuso que tomáramos asiento donde nos sintiéramos cómodos: en el sofá o en los sillones de piel frente a una mesa con cubierta de mármol. Nos ofreció de beber –eso sí lo entendí.

Ambos pedimos whisky con hielo. Ella desapareció con todo y sonrisa.

El amplio estudio del escritor no correspondía a la estrecha fachada ni al aire vetusto de la construcción. Debieron eliminar alguna pared medianera para darle la dimensión de ahora y una gran luminosidad, no sólo merced a las dos ventanas que seguramente daban a la calle sino a la luz artificial emanada de cornisas perimetrales. El lugar no se hallaba repleto de libros, como imaginé. Una estantería estrecha y chaparrona corría detrás de la mesa de trabajo, larga por supuesto. No se antojaba la mesa de un escritor en acción, por lo ordenado de sus papeleras, de sus cuatro o cinco volúmenes depositados encima entre los que descubrí un título: Roseanna, de dos autores desconocidos para mí –los anoté–: Maj Sjöwail y Per Wahlöö. Los libros se hallaban cerca de una máquina de escribir mecánica, semiportátil, vencida por el tiempo y el trajín. Ahí mismo: un par de botecillos lapiceros, un caballito de bronce, un Quijote con su Sancho Panza y un pequeño busto de mármol de Henry James, supongo.

En las paredes no colgaban fotografías enmarcadas, únicamente en fila sobre el muro blanco tres pinturas originales: una de Matisse –también supongo–, un dibujo a tinta de Picasso y un paisaje decimonónico.

Todo lo fotografiaba Carlos Puig a velocidad. Le pedí que lo hiciera con una pequeña cruz de madera, simple, sin Cristo, escondida en un rincón. Lo mismo con una borrosa imagen enmarcada en plomo de la Guadalupana, escamoteada entre los libros de la estantería. Probablemente era un viejo souvenir del México de los años treinta cuando reporteó sus Caminos sin ley.

Cuatro

–Así que usted es amigo de Gabriel García Márquez –dijo cuando me estrechó la mano huesuda, larga, arañada de estrías y con esas manchas con que la vejez sella a los sobrevivientes para el viaje final.

Graham Greene había entrado a su estudio por una puerta trasera que parecía la de un baño o un clóset, casi al mismo tiempo en que la rubia bellísima lo hacía por la puerta principal llevando una charola de cristal con vasos chaparrones de dos dedos de whisky –sin hielos– y un platón de quesos surtidos; además de platitos, tenedores, servilletas y un racimo de uvas coloradas.

–Usted también es escritor.

–Soy periodista –dije, y exageré por conveniencia mi relación con García Márquez calificándola de estrecha, frecuente, entrañable. Luego le presenté a Carlos Puig como corresponsal en Washington de nuestra revista mexicana.

–¿Qué tal va México? –preguntó con un español arrastrado pero fluido que luego alternaría, casi sin darse cuenta, con el inglés.

Al alimón con Puig respondimos con un hilillo de frases pesimistas sobre la realidad reciente de nuestro país. Él sonrió.

Desde luego Graham Greene se veía mucho más viejo que el de sus fotos conocidas –andaba ya por los ochenta y cinco años– aunque se mostraba ligero en sus movimientos. Se hundían abundantes surcos en sus mejillas: “una piel arrugada como la cáscara de una manzana podrida” –escribió alguna vez sobre el personaje de un cuento: Claude Morin–. Los párpados inferiores abultados. El cabello completamente blanco, escaso ya. Tenía, eso sí, una mirada inteligente y clarísima igual a la bella rubia que se retiró con un par de frases en inglés dirigidas a ¿su padre?, ¿su abuelo?, y con una sonrisa especial para Carlos.

Greene vestía una camisa blanca, abierta, chaleco de piel ocre y pantalones de pana. Sus zapatos parecían o eran pantuflas afelpadas con pintitas de colores, feas en realidad.

Apenas levantamos nuestros vasos de whisky muy ralos y tomamos asiento en el área de conversación, el escritor advirtió con firmeza:

–No dispongo de más de una hora. Debo viajar a París esta noche.

Ciertamente no era un hombre afable. Aunque a veces dejaba escapar una sonrisa, más por cortesía que con naturalidad, su semblante era ya una máscara del célebre al que la vida lo había mellado desde la niñez a pesar de sus éxitos literarios.

Puig encendió discretamente la grabadora depositada en la mesita central de mármol.

–De qué asunto quieren conversar conmigo –tradujo Puig–. No quiero hablar de política ni de mi vida privada –añadió en español.

–De qué quiere hablarnos, míster Greene.

–Usted es el que pregunta.

–Podría ser de lo que está escribiendo ahora –negó con la cabeza–. O del premio Nobel que le han regateado tanto.

–Ya se lo dieron a Mauriac en el cincuenta y dos… y a su amigo García Márquez. No, es un tema liquidado.

–Qué tal de la influencia de Henry James en su literatura.

–Henry James, uf.

–Entonces de la fe.

–¿De la fe? –bebió un trago largo de whisky, yo también.

–De la fe religiosa. De su fe, míster Greene. Usted se convirtió al catolicismo cuando era joven y en todos sus libros aborda el tema con obsesión. Eso lo hizo famoso, además de la calidad literaria de sus novelas, obviamente.

Puig le traducía presuroso cuando él se esforzaba por entender alguna de mis palabras.

–Ahora leí en alguna parte que usted había abandonado la fe.

Hizo un gesto de extrañeza. Repetí la frase y la tradujo Puig.

–Que usted ha abandonado la fe.

–La fe no se abandona voluntariamente. En todo caso, es la fe la que nos abandona a veces. Pero no es mi situación –bebió de golpe lo que restaba de whisky, parecía molesto, y fue hasta su mesa de trabajo para extraer de una puertecilla lateral otra botella mediada de la que empezó a llenar su vaso–. La noche oscura del alma la llaman los místicos.

–San Juan de la Cruz.

Cuando volvió a tomar asiento, Greene ya había bebido de la nueva porción.

–Los periodistas católicos siempre me preguntan eso –dijo con una mueca de enfado–. No me preguntan de literatura, de mi literatura, me preguntan de teología, de metafísica, del Vaticano… o de mi fe, como usted. ¿Y sabe qué respondo?

–¿Qué responde, míster Greene?

–Nada. No les respondo absolutamente nada.

Se abrió un silencio peligroso que Puig aprovechó para tomar varias fotos de Greene en su sillón, con el vaso de whisky en la derecha y un gesto inescrutable.

Rompí el silencio antes de que el novelista se levantara y nos echara de su casa.

–Recuerdo muy bien un cuento suyo que escribió hace varios años: Una visita a Morin, ¿lo recuerda?

–¿Morin?… No… no. He escrito tantos, demasiados tal vez, que es imposible saber de qué trata todo lo que hago.

–Trata de un escritor de ochenta años, los que usted tiene ahora/

–Tengo más –sonrió.

–Un escritor, Claude Morin, que abandona la literatura, se retira a un pueblo apartado de Francia y no quiere saber más de sus obras. Se había hecho célebre por sus novelas de temas y personajes creyentes que escandalizaban a los católicos tradicionales, pero interesaban a la crítica liberal o a lectores agnósticos –Puig intentó traducir pero él lo detuvo con un ademán–. El problema de Claude Morin es que al paso del tiempo ha terminado perdiendo la fe y así se lo confiesa a un gran lector suyo, de los agnósticos precisamente, que lo conoce por casualidad en una misa de gallo y luego lo visita en su refugio. Entre tragos, Morin se confiesa conflictuado por vivir en una profunda contradicción: la de ser el novelista católico por excelencia y ya no comulgar con la fe que motivó toda su obra y que/

–¿Dice que es un cuento mío? –me interrumpió Greene con un aire de sarcasmo–. ¿No lo habrá escrito usted?

–Es suyo, se lo garantizo: Una visita a Morin, acuérdese. Se parece un poco al San Miguel Bueno, mártir de Unamuno. El viejo párroco de un pueblo español al que todos veneran con devoción extrema aunque ignoran que ese gran santo, en su intimidad, se ha vuelto totalmente ateo.

–No he leído a Unamuno –dijo secamente.

Greene me observaba con desprecio y ahora bebió sólo un sorbo de su whisky. Yo me acabé el mío y Puig atacó el queso roquefort con tenedor y cuchillo.

–¿Qué me está queriendo decir, amigo?

–Que usted podría ser San Miguel Bueno mártir o Claude Morin.

–Tranquilícese, yo no escribí ese cuento.

–Entonces no es cierto que haya perdido la fe, míster Greene… dicho sea con todo respeto.

–¿Eso le importa? ¿Eso le parece interesante para una entrevista?

–Francamente, sí, míster Greene.

El escritor se quedó quieto unos instantes. Movía la boca con los labios cerrados como si masticara de antemano la andanada que iba a soltarme. Con el brazo horizontal me señaló con el whisky.

–¿Sabe cuál es el problema de ustedes, los periodistas de hoy en día? Que cuando visitan a una persona digamos célebre, un político, un filósofo, un escritor, no llegan con el ánimo de establecer un diálogo que contribuya en algo a la discusión de ideas literarias o religiosas. Van directo, como si trajeran una escopeta, a amenazar a su entrevistado en busca del escándalo. Quieren encontrar algo que se pueda escribir con mayúsculas en una portada: Graham Greene perdió la fe. El conocido escritor de tales y tales novelas que conmovieron a los católicos ha perdido la fe. ¡Noticia!, ¡noticia! Graham Greene se ha vuelto ateo.

–Perdón míster Greene, yo no vine a eso.

–Vino a eso, amigo. Y desde el principio, antes de probar siquiera mi whisky, me tendió una trampa con ese cuentecillo que nunca escribí.

–Déjeme explicarle por favor.

–Vino a eso, ¡carajo!… como ustedes dicen: carajo. Utilizó a mi amigo García Márquez para meterse no solamente en mi casa sino en mi intimidad. ¿Con qué derecho! ¿Con la pretensión de hacerme escupir una frase para escandalizar a mis lectores?

–Discúlpeme si le di una impresión equivocada, míster Greene. Discúlpeme pero el tema de la fe es el tema de sus lectores… de muchos de sus lectores como yo… Y claro que me interesa. Me interesa que el autor que he leído toda mi vida… el de esas novelas en que la gracia persigue al pecador… ¿Se acuerda de Una pistola en venta? El personaje suelta de pronto una frase que subrayé para toda la vida: Soy un hombre perseguido por algo peor que la muerte… y uno deduce: por la gracia. Por eso me interesa… por eso me preocupa más bien que ese autor, míster Greene… ese autor, usted, haya perdido la fe en la última etapa de su vida… Todo se derrumba entonces… Me preocupa. Le juro. No es sensacionalismo. Es como si dijeran que Teresa de Calcuta dejó de creer en su lecho de muerte.

Impávido, como si le aburriera mi taralata, Graham Greene se puso de pie. Avanzó hasta donde Carlos Puig le ofrecía con un tenedor en ristre un trozo de queso gruyere. Lo tomó con el índice y el pulgar y lo masticó lentamente como si trajera lastimadas las encías. Dijo, cuando también nosotros nos sentimos obligados a levantarnos:

–Dos rectificaciones nada más, amigo, antes de que se vayan porque tengo prisa. Viajo a París en un momento, se los advertí.

Mentía, obviamente. Nos prometió una hora y apenas habían transcurrido quince, veinte minutos de mi entrevista fallida. Se sentía harto.

–Dos rectificaciones, amigo. Primera. Usted utiliza el término “escritor católico” como si fuera una unidad compacta. Y si emplea el “católico” como adjetivo de escritor convierte al escritor en simple mensajero de una ideología, en un acólito. De ahí proviene toda esa literatura piadosa que abomino. Escritor como sustantivo y católico como sustantivo son dos conceptos independientes. Así deben entenderse en cualquier gramática del idioma inglés o del idioma español.

–Lo entiendo, míster Greene.

–No, no lo entiende. No piense en las historias de santos, por favor. Piense en Malraux, en Camus… agnósticos que por momentos nos inducen a la fe.

–En Dostoievski.

–Dostoievski era un esclavo del diecinueve que utilizaba sus novelas para predicar.

–Sin embargo/

–La segunda rectificación –me interrumpió– es que usted confunde la fe con la creencia, dicho sea en español tanto como en inglés. No es lo mismo. “Si alguien lo sabe son los sacerdotes en el confesionario. A diario oyen decir a un penitente: Padre, he perdido la fe. Y lo que han perdido es la creencia”.

Había llegado el momento de volver a sentarnos, porque hasta ahora empezaba a fluir una verdadera conversación, pero Greene no dio el menor indicio de querer regresar a los sillones.

–Le pongo otro ejemplo –agregó–. “Si un doctor le prescribe cierto medicamento y le ordena que lo tome todos los días hasta el resto de su vida y usted lo desobedece, cesa de tomarlo y su salud declina, ¿dejará por eso de tener fe en su médico?”

–Supuestamente no. Al contrario.

–“Pues ese médico es como la iglesia y la iglesia tiene razón.”

–¿De veras cree usted en esta iglesia, míster Greene? Esta iglesia retardataria, corrupta, millonaria, aliada siempre con los poderosos.

–La iglesia es la depositaria de la fe.

–Pero ha traicionado al evangelio.

–No todos sus miembros, se lo garantizo –me miró durante un rato–. Supóngase, es un simple suponer, que yo, un hipotético yo, “se ha desligado durante veinte años de la gracia, y su creencia se ha ido marchitando como se lo predijeron los sacerdotes. Supóngase que ese yo ya no cree en Dios, ni en su hijo, ni en sus ángeles y sus santos, pero sabe por qué razón ya no cree. Y la razón es: la iglesia es verdadera y lo que me enseñó es verdad, y le ha vuelto las espaldas a esa verdad. Supóngase que ha vivido durante veinte años sin los sacramentos y puede darse cuenta de los efectos causados por lo que se perdió”.

–El desconsuelo.

–O la desesperación.

–¿Y si ese hombre volviera al redil, míster Greene?

–“Supóngase que volviera y no lograra recuperar su creencia. Es lo que en ese supuesto caso yo temería. Mientras se mantenga apartado de los sacramentos, la falta de creencia sería un argumento favorable para la iglesia. Pero si volviera supuestamente a su seno y no lo salvaran los sacramentos, entonces ese yo supuesto sería en realidad un hombre sin fe. No sólo sin creencia: sin fe. Y entonces, lo mejor que podría hacer sería buscar rápidamente un refugio, el refugio de la tumba, para no desalentar a los demás. Una paradoja, ¿verdad?”

–Me quiere decir que perder la creencia es muy distinto a perder la fe. Perder la fe es caer en la negación total. En la desesperación absoluta. “Eso es lo que plantean sus libros”, ¿verdad?

–“Lo sé.”

–“Sus personajes llevan sus ideas a extremos absurdos”. Condenación o salvación. Misericordia quizá. Eso dicen y eso le censuran sus críticos creyentes.

–“¿Y usted piensa que tienen razón?”

–¿Sus críticos?

–Mis críticos.

–Sí, míster Greene. Tienen razón.

Con su mano en mi hombro, Graham Greene me empujó suavemente hacia la puerta de su estudio.

Carlos Puig recuperó la grabadora, se colgó la Canon en el hombro y salió despidiéndose de mano del novelista primero que yo.

Greene me detuvo unos instantes. Ahora sonreía sinceramente y me dijo afable, en voz baja:

–El personaje de ese cuento no se llama Claude, se llama Pierre. Pierre Morin.

Antes de cerrar la puerta me lanzó un guiño/

Uno

Julio Scherer llegó eufórico a su oficina. Siempre que conversaba con Gabriel García Márquez se le encendían las pilas y regresaba con mil ideas para posibles reportajes.

–Estuve hablando con Gabo sobre Graham Greene –me dijo–. Son amiguísimos pero amiguísimos, ¿sabías?

–Claro, cómo no.

–Tú eres un buen lector de Greene, ¿verdad? –se acordó Julio–. ¿Te gustaría entrevistarlo?

–¿Yo?

–Te gustaría, Vicente, yo sé que te encantaría. Le hablo ahora mismo a Gabo y él te consigue una cita, dalo por seguro.

–Greene vive en Francia, en la Costa Azul.

–Pues te vas a la Costa Azul, cuál problema, con gastos de Proceso –Julio me castigó el brazo con su garra. –Estás vuelto loco, no me digas que no. ¿Le hablo a Gabo?

–Déjame pensarlo, Julio.

–Pensar qué.

–Déjame pensar si me atrevo a entrevistar a Greene.

Entró una llamada telefónica y Julio se entretuvo más de diez minutos. Colgó por fin.

–¿Ya estás puesto?

Le respondí como Bartleby:

–Preferiría no hacerlo.

1 Véase “Leyendo a Graham Greene” (p. 85) en: Sentimiento de culpa, Plaza y Janés, México, 2005, y “A pie de página” en este mismo volumen.

También puedes leer las primeras páginas del libro en el siguiente link:

Primeras Paginas Mas Gente Asi by Revista Proceso